夏休みの自由研究は“チーム戦”で乗り切る

最後に残るのはやっぱり自由研究

ども。

今日も暮らしかた図工中Dadです。

夏休みもいよいよあと1週間。

宿題でだいたい最後に残るのが 自由研究や絵画、工作。

計算ドリルや漢字練習は片付いても、この手の課題はどうしても「時間と手間」がかかるから後回し。

「やらなきゃ」とわかっているのに、なかなか腰が上がらない。

これはもう、全国の家庭で繰り広げられる毎年恒例の風景ですよね。

親子で“チーム戦”にすると進む

自由研究は一人でやるにはハードルが高い。

アイデアを練ったり、絵の具を広げたり…始める前にすでに億劫になってしまう。

ここで大切なのは“雰囲気をつくる”こと。

いわば作戦本部は親。実行部隊が子ども。

自由研究は戦略的に進めます。

わが家の自由研究作戦

今年のわが家の自由研究もチーム戦。

それぞれの課題テーマは以下。

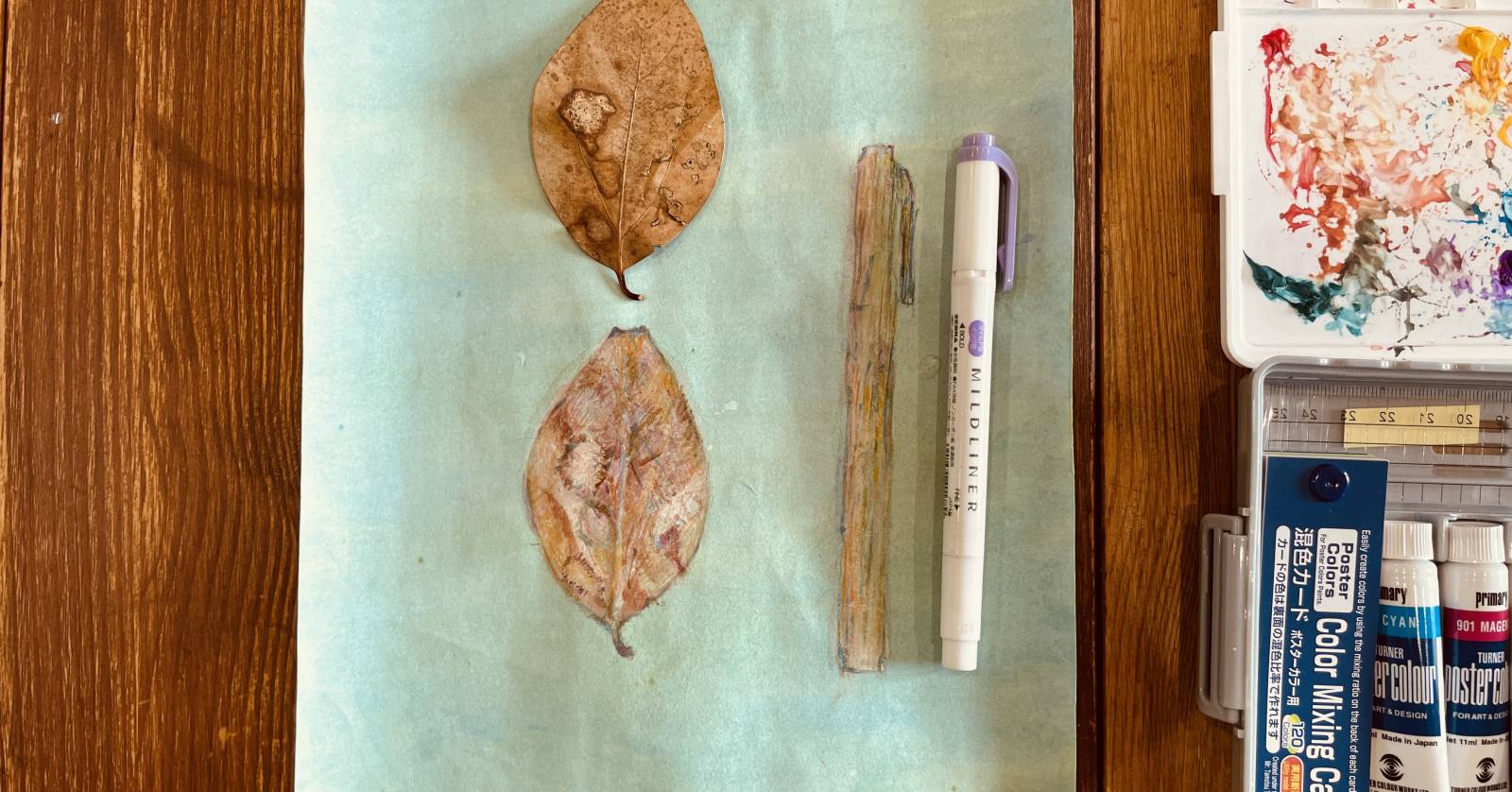

- 中学生の長女は「落ち葉と文房具の細密画」

アクリル絵の具を薄く何層も重ねるという、まるで修業のようなテーマ。 - 小学生の末娘は「読書感想画」

選んだのは『たった2℃で』という環境問題を扱った絵本。

こちらは親が“発想サポート”。

とりあえず娘たちがやり出すまで様子をみる。

「ハァ…(チラ)」

「ハァ〜(チラチラ)」

この“ため息サイン”が出たら、いよいよチーム戦の開始合図。

内心、絵の具をみるとテンションが上がりますが、立場上「仕方がないなー」という素振りを見せる。

そんな一連のやり取りがあって、僕が筆を取ると、しめしめ顔で隣に移動してきて、しばらくは一緒に描く。

でも数分後にはスマホをポチポチしながら「後は任せた!」という空気。

それでもいいんです。自由研究は長期戦。主力部隊が少し休んでいる間に、裏方がコツコツ進めるのもまたチームプレー。

世間的には「宿題は子どもが自分で」というのが正論かもしれません。

でもわが家では「親が先に楽しそうに作業すると、子どもも自然と巻き込まれる」という戦法が合っています。

親子で挑むから宿題が思い出になる

結局のところ、自由研究や工作の一番の価値は「完成度」よりも「一緒にやった体験」。

- 親子で作戦を立てて取り組むから、課題が進む

- 親が先に動くと、子どもが自然に参加する

- 一緒に試行錯誤した時間そのものが、夏休みの思い出になる

「親が手伝った」というより「親子で協力しあった夏の記録」と言った方がしっくりきます。

夏休みの最後の1週間は、宿題に追われる時間であると同時に、

親子で共同作戦を楽しむラストチャンスでもあります。

まとめ

夏休みの自由研究や絵画は、どうしても一人でやるには大変。

でも親子で“チーム戦”にすれば、宿題も一気に進み、同時に夏の思い出も増えます。

「やらされる宿題」から「親子のプロジェクト」に変えてしまえば、

あと1週間でも、きっと楽しく乗り切れますよ。

ではまた!